在大学校园里,拖延现象很常见:作业拖到截止日期前熬夜赶工、论文拖到导师催促才动笔、复习计划因“等明天”而搁置……这些看似“懒惰”的行为,实则与心理健康密切相关。

拖延现象

一、拖延行为的科学解码

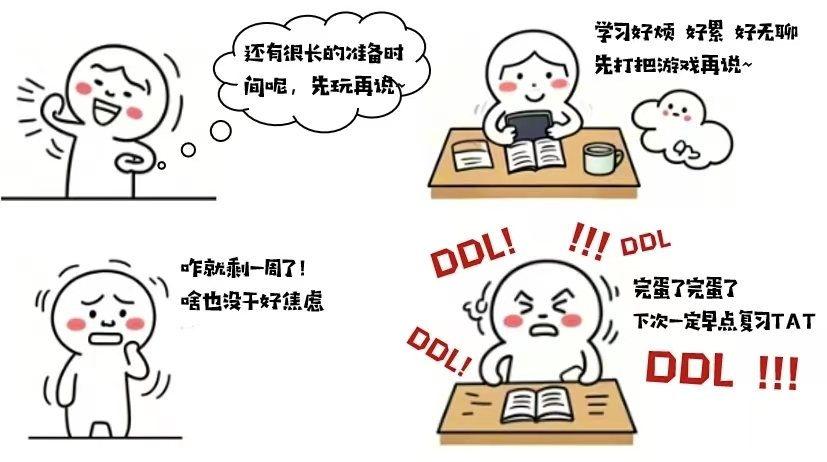

1、时间动机理论

这个理论由加拿大心理学家Piers Steel和德国学者Cornelius J.König提出。简单来说,就是我们做一件事的动力,取决于我们对完成任务的信心(期望)、任务对我们的意义(价值),以及任务回报的时间距离(延迟)和抵抗即时诱惑的能力(冲动性)。例如,与职业发展相关的任务,我们会更看重其价值;而部分与学业、就业关联不大的社团活动,则容易被我们低估。此外,当任务回报的时间较远时,动力也会随之稀释。(来源:《人格与社会心理学杂志》)

时间动机原则

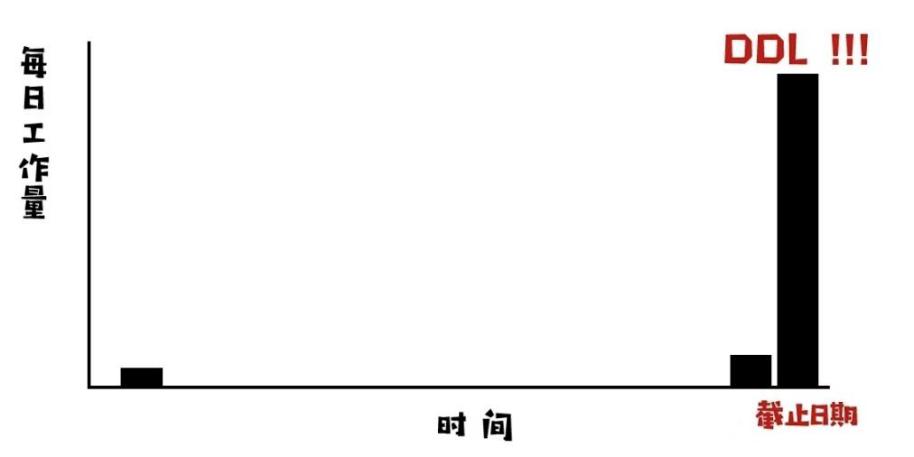

2、短期情绪修复理论

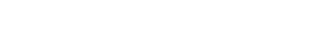

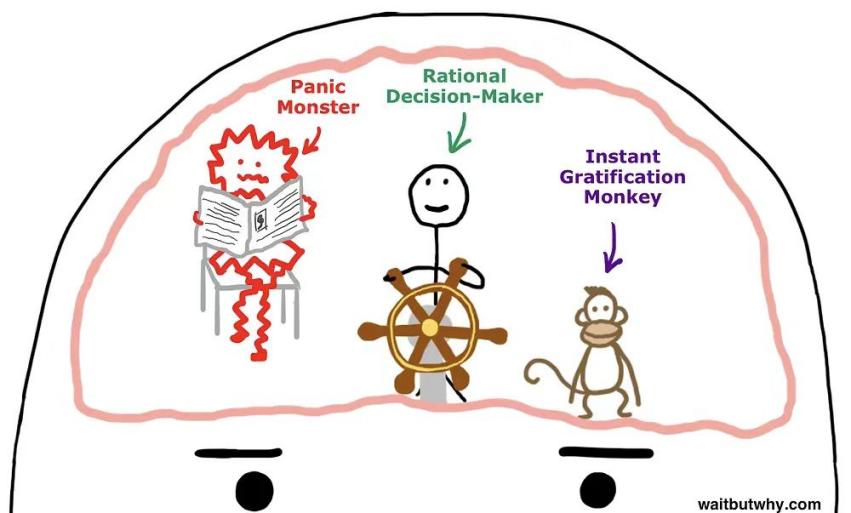

英国心理学家FuschiaSirois提出,拖延的本质是通过回避任务焦虑来实现即时情绪调节。当我们面对复杂任务时,会因为担心“做不好”而产生焦虑和自我怀疑,为了快速摆脱这种不适,就会选择刷剧、逛街等即时愉悦的行为。但这种短期的情绪修复,会导致任务堆积,后期焦虑骤增,形成恶性循环。(来源:《拖延心理学:自我调节的失败》)

恶性循环

二、拖延对心理健康的三重威胁

1、焦虑与压力上升

拖延会使任务堆积,带来强烈的“时间压迫感”,进而引发焦虑情绪。若长期持续,甚至可能诱发广泛性焦虑障碍。

2、自我认知偏差与低自尊

反复拖延会使个体产生“我缺乏意志力”“我能力不足”的负面自我评价,降低个体对自身能力的信念感。研究表明,长期拖延者的自尊水平比非拖延者低32%。(来源:自我效能感与拖延行为元分析,Psychological Bulletin, 2014)

3、社交信任与人际关系受损

小组作业拖延导致队友加班、承诺事项推迟履行,都会降低他人的信任度。社会心理学研究显示,频繁因拖延失信者,在团队合作中的受欢迎度会下降60%。(来源:《社会心理学年鉴》,失信行为对人际关系的影响,2019)

心情焦虑

三、应对拖延的策略

1、提升任务动机

可以把任务拆分成小目标,比如把论文写作分解为“查文献(3天)→列提纲(2天)→写摘要(1天)”,每完成一步就标明进度,强化即时成就感。同时,也可以通过职业测评明确专业与未来目标的联系,提升任务的价值感知。

2、管理即时情绪

当面对抵触任务时,运用“5分钟启动法”,先承诺自己“只做5分钟”,利用“行为激活”原理降低启动焦虑。当出现拖延情绪时,可以尝试情绪标注技术,比如在拖延时写下“我现在因为担心论文写不好而焦虑”,通过语言化情绪减少回避行为。

3、环境干预

可以借助专注APP锁定手机娱乐功能,或者去图书馆等专注氛围浓厚的场所自习。还可以建立“拖延-后果”清单,手写“拖延论文→熬夜赶工→答辩表现差”等具体后果,增强对延迟代价的理性认知。(来源:《环境心理学中的“诱惑控制理论”》)

4、即时奖励,让大脑“上瘾”

完成任务后,及时给予自己奖励。比如写完作业后刷10分钟短视频,或背完单词后吃一颗糖。将任务与喜欢的事绑定,利用大脑对即时满足的偏好,以奖励驱动行动。

环境影响

四、结语

拖延并不是道德缺陷,而是心理机制与环境交互的结果。理解了这些理论,我们就可以从“自我批判”转向“系统干预”。通过拆分任务、管理情绪、优化环境等方法,逐步建立健康的任务应对模式。正如《积极心理学》作者马丁·塞利格曼所说:“真正的成长,始于对自身行为的科学理解与温柔接纳。”关注拖延背后的心理密码,是大学生守护心理健康、实现自我超越的重要一步。

新闻来源:材料与物理学院 心自助心理发展与宣传部

责任编辑:朱怡涵

一审一校:刘美玉

二审二校:高鹤菲

三审三校:许蓓