面对新型电化学储能技术快速发展下的材料结构瓶颈与性能挑战,近日,我校材料与物理学院高效储能材料与技术团队,在多功能二维层状材料方向连续取得新进展。硕士研究生李政、李西文、宋挚豪、博士研究生李天琳分别为论文第一作者,尹青副教授、赵丹阳副教授、戚继球教授与隋艳伟教授为通讯作者,中国矿业大学为第一单位的相关系列成果,分别发表于《Advanced Materials》《Advanced Energy Materials》《Advanced Functional Materials》《Nano-Micro Letters》等国内国际高水平期刊。

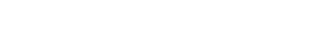

在氯离子电池正极材料研究方向,团队围绕LDHs材料普遍面临的阴离子迁移动力学受限与结构易坍塌等核心科学问题展开攻关,研究提出“双缺陷导向晶格软化”策略。通过室温碱刻蚀在NiFeAlx-LDH中同时构建阳离子与氧空位,引发晶格柔化与电子结构调控,并诱导材料在充放电过程中产生可逆的晶格呼吸效应。该结构演化显著提升Cl⁻的迁移通道通透性,使材料在保持层状框架稳定性的同时实现快速可逆储氯。刻蚀后的NiFeAl0.04-24h-Cl展现出优异的倍率能力和长寿命循环,在1000次循环后仍保持高容量。该工作系统展示了双缺陷工程在调控阴离子储能行为中的关键作用,为构建高性能氯离子电池开辟了全新的材料设计路径。相关成果以“Dual Vacancy-Driven “Lattice Softening” NiFeAlx LDHs for High-Rate and Durable Chloride-Ion Storage”为题发表在国际材料科学顶级期刊《Advanced Materials》(IF=26.8)上。硕士研究生李政为论文第一作者,尹青副教授、戚继球教授与隋艳伟教授为共同通讯作者,中国矿业大学为第一单位。

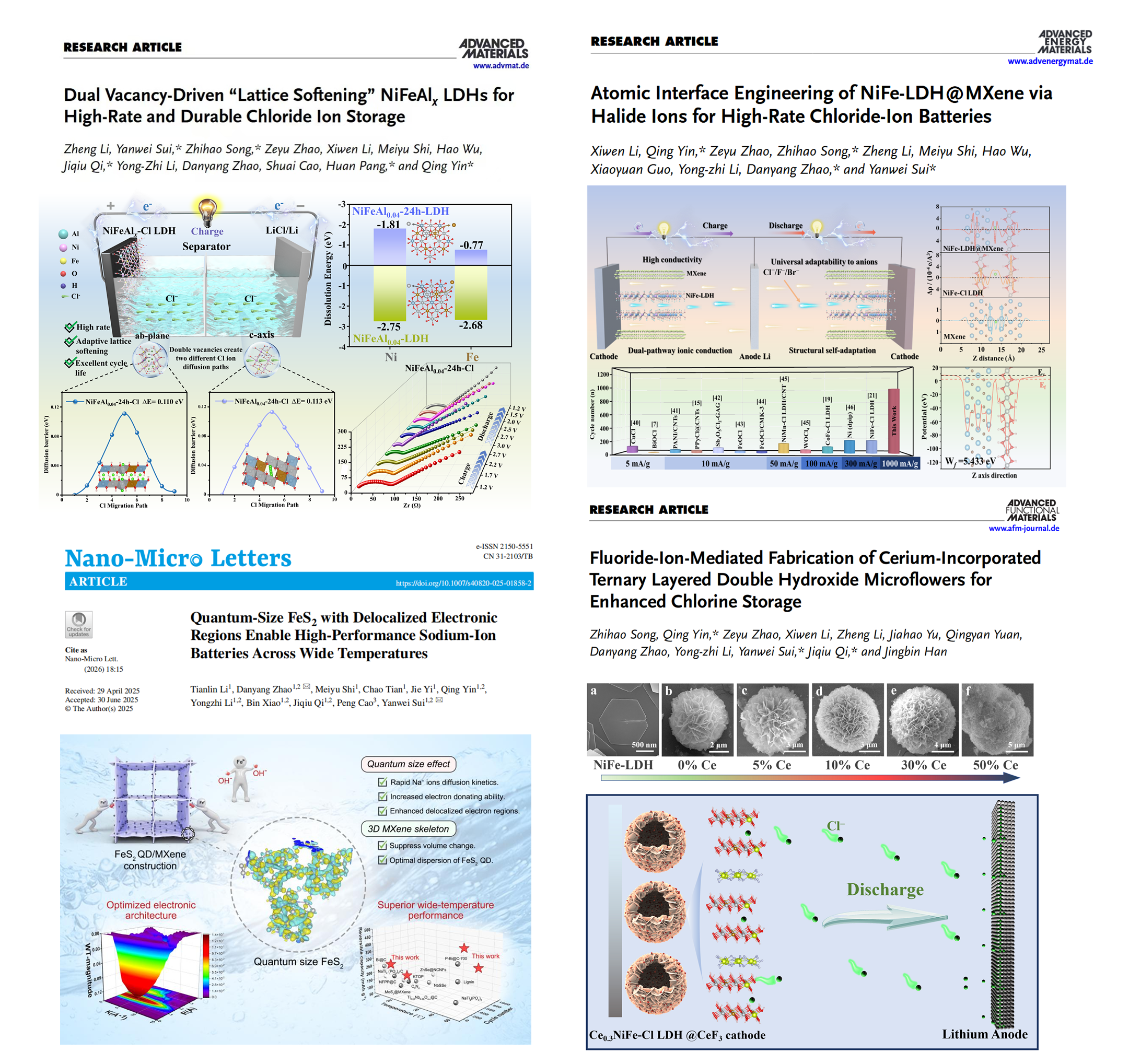

在异质界面内建电场调控型储氯电极材料研究中,团队针对LDH本征电子导电性低、界面电子/离子传输效率不足等问题,提出利用卤素离子(F⁻,Cl⁻,Br⁻)构筑NiFe-LDH与MXene之间的空间电荷异质界面,通过静电自组装使两者在原子尺度实现面-面耦合,同时卤素离子作为“电子桥”在界面诱导内建电场,赋予材料同步增强的电子高速通道与氯离子双向扩散通道。这项成果不仅推动氯离子电池在高倍率、高稳定领域取得突破,也为氟离子、溴离子等多种储能体系提供了可复用的界面设计范式。该工作将有望推动高比能、高稳定阴离子电池的发展,为新型电化学储能领域注入新的材料设计思路。相关研究以“Atomic Interface Engineering of NiFe-LDH@MXene via Halide Ions for High-Rate Chloride-Ion Batteries”发表在国际能源材料顶级期刊《Advanced Energy Materials》(IF=26.0)上。硕士研究生李西文为第一作者,尹青副教授、赵丹阳副教授与隋艳伟教授为共同通讯作者,中国矿业大学为第一单位。

在功能LDHs材料的精准结构调控方面,团队发展出一种基于氟离子参与生长调控的构筑策略,使三元含铈LDHs在形成过程中建立起独特的 Ce–F 配位环境。氟离子的引入不仅稳定了铈的高价态,也在成核和生长阶段调节了金属间相互作用,从而获得层板规整、结构更稳定的多金属LDHs材料。这种氟离子驱动的构筑方式显著提升了材料的结构完整性、金属中心电子可调性与界面反应特性,为LDHs的功能化设计提供了新的调控维度。相关成果以“Fluoride-Ion-Mediated Fabrication of Cerium-Incorporated Ternary Layered Double Hydroxides”发表在国际功能材料权威期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.0)上。硕士宋挚豪为第一作者,尹青副教授、戚继球教授与隋艳伟教授为共同通讯作者,中国矿业大学为第一单位。

在异质结构正极材料钠离子电池宽温域应用方面,团队提出构建量子尺度FeS₂负载于三维Ti₃C₂ MXene骨架的复合结构(FeS₂ QD/MXene)。该结构通过量子尺寸效应诱导产生离域电子区域,显著降低了静电势垒,加速了Na⁺的迁移速率,同时三维多孔骨架有效抑制了FeS₂量子点的团聚与体积膨胀,增强了结构稳定性。实验结果表明,该负极材料在-35°C和65°C下仍能分别保持255.2 mAh g−1和424.9 mAh g−1的高比容量,组装的FeS2QD/MXene//NVP全电池在-35°C下实现了162.4 Wh kg−1的领先能量密度,展现出优异的宽温适用性与实用潜力。该工作成功设计了一种具有宽温域高性能的钠离子电池负极材料,为解决钠离子电池在极端温度环境下性能衰减的难题提供了新策略。相关成果以“Quantum-Size FeS₂ with Delocalized Electronic Regions Enable High-Performance Sodium-Ion Batteries Across Wide Temperatures”发表在材料学高影响力期刊《Nano-Micro Letters》(IF=36.3)上。博士研究生李天琳为第一作者,赵丹阳副教授与隋艳伟教授为共同通讯作者,中国矿业大学为第一单位。

高效储能材料与技术团队长期深耕新能源材料、储能电池结构调控及多尺度界面反应机制研究,在新型能源材料与储能技术领域持续保持影响力。在一流科研成果输出的同时,团队持续推进“科研-教学”双驱动人才培养模式,指导本科生、研究生在Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Nano-Micro Letters、Advanced Functional Materials等期刊发表系列高水平论文,获得江苏省优秀毕业设计与优秀硕士论文等荣誉。

文章链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202517528

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202502859

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202500494

https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-025-01858-2

新闻来源:材料与物理学院

二审二校:李智

三审三校:范韶维