锌离子电池作为一种极具前景的储能技术,凭借其高能量密度、成本效益显著、环境友好特性以及锌资源的广泛分布,近年来受到了学术界和产业界的广泛关注。然而,要实现锌离子电池的大规模商业化应用,其核心挑战在于开发出具有优异电化学性能的正极材料,这包括高比容量、卓越的循环稳定性以及出色的倍率性能。在众多候选材料中,五氧化二钒(V2O5)因其高达589 mAh/g的理论比容量、丰富的氧化还原态(V5+/V4+/V3+)以及显著的电化学活性,被视为极具潜力的正极材料。尽管如此,V2O5在实际应用中仍面临诸多技术瓶颈:首先,其固有的低电导率严重制约了高倍率性能的发挥;其次,在反复的锌离子嵌入/脱嵌过程中,V2O5晶体结构易发生不可逆相变,导致结构坍塌和显著的体积膨胀,这不仅加速了电极材料的粉化与活性物质流失,还严重影响了电池的循环寿命。为攻克这些技术难题,当前研究主要聚焦于通过纳米结构设计、导电基质复合、元素掺杂以及界面工程等策略来协同提升V2O5的结构稳定性和电化学动力学性能,这些创新性研究为推进锌离子电池的实际应用奠定了重要基础。

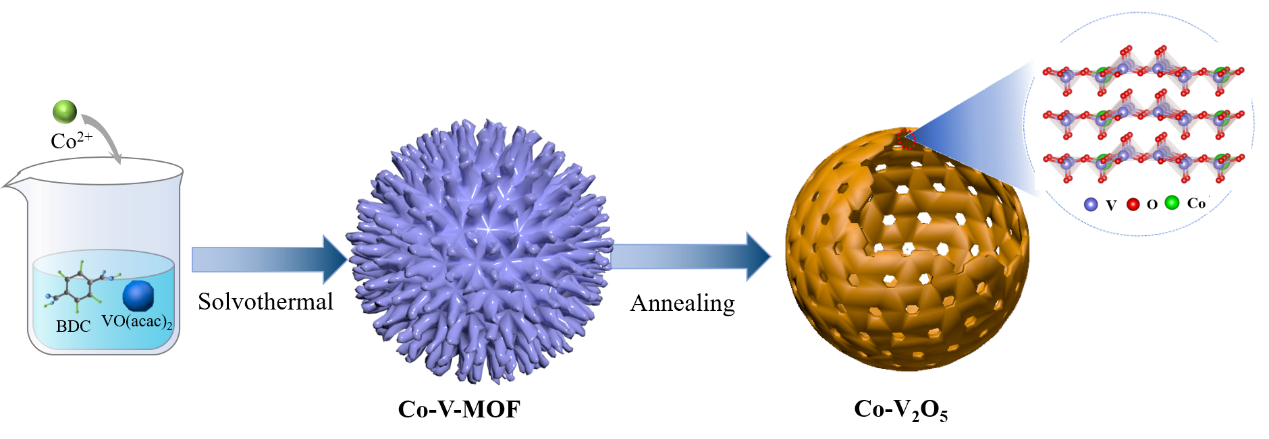

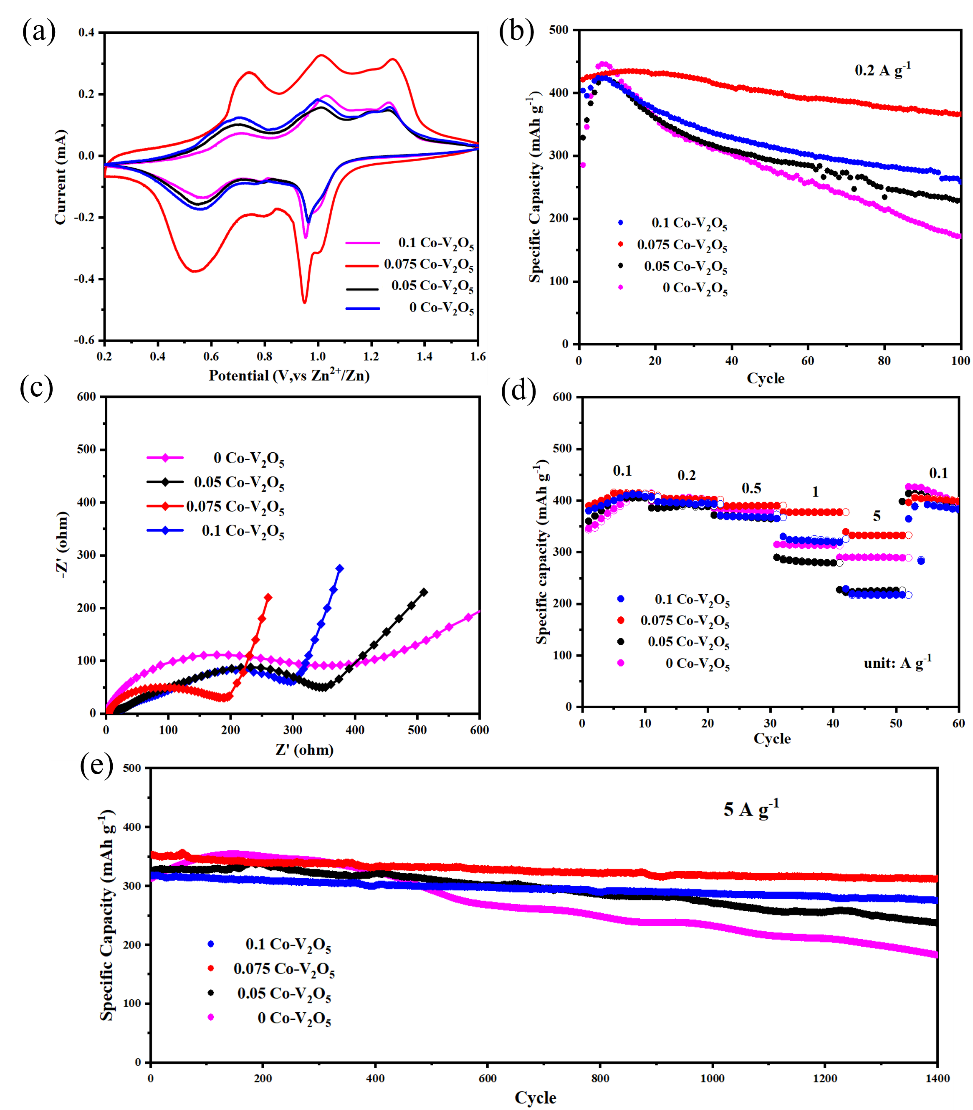

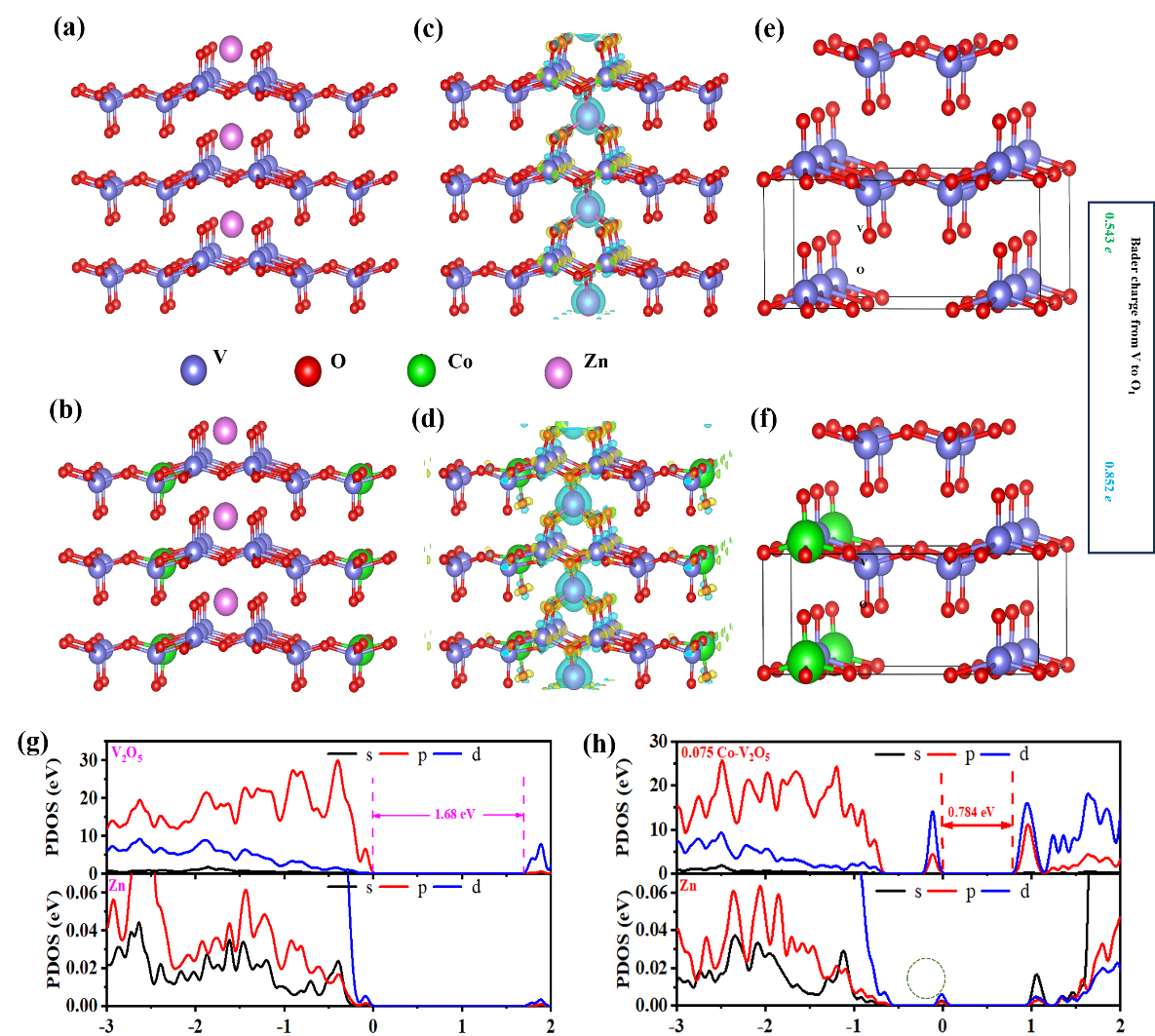

近日,我团队硕士研究生李启健同委福祥副教授在锌离子电池正极材料研究中取得一些进展。以钒基金属有机骨架(V-MOFs)为模板,通过水热法和煅烧法合成了具有多孔球形结构的Co掺杂V2O5。空心结构的构建促进了电解液的扩散,缓解了循环过程中电极的体积膨胀,有效增强了电化学稳定性。Co掺杂能有效地稳定V-O键,抑制钒的溶解。结果表明,该材料表现出优异的性能,在0.2A g-1时提供437 mAh g-1的比容量。在5A g-1下循环1400次后,材料的比容量保持在87.5%,并具有最低的电荷转移电阻(285Ω),说明掺杂Co可以有效地增强电导率,稳定晶体结构,从而提高电化学稳定性。通过密度泛函理论(DFT)计算深入分析了锌离子在钴掺杂V2O5上的吸附性能和电荷转移机制,为进一步优化材料性能提供了理论依据。这项研究为开发更好的AZIBs阴极材料开辟了一条新途径。

Co-V2O5的合成示意图

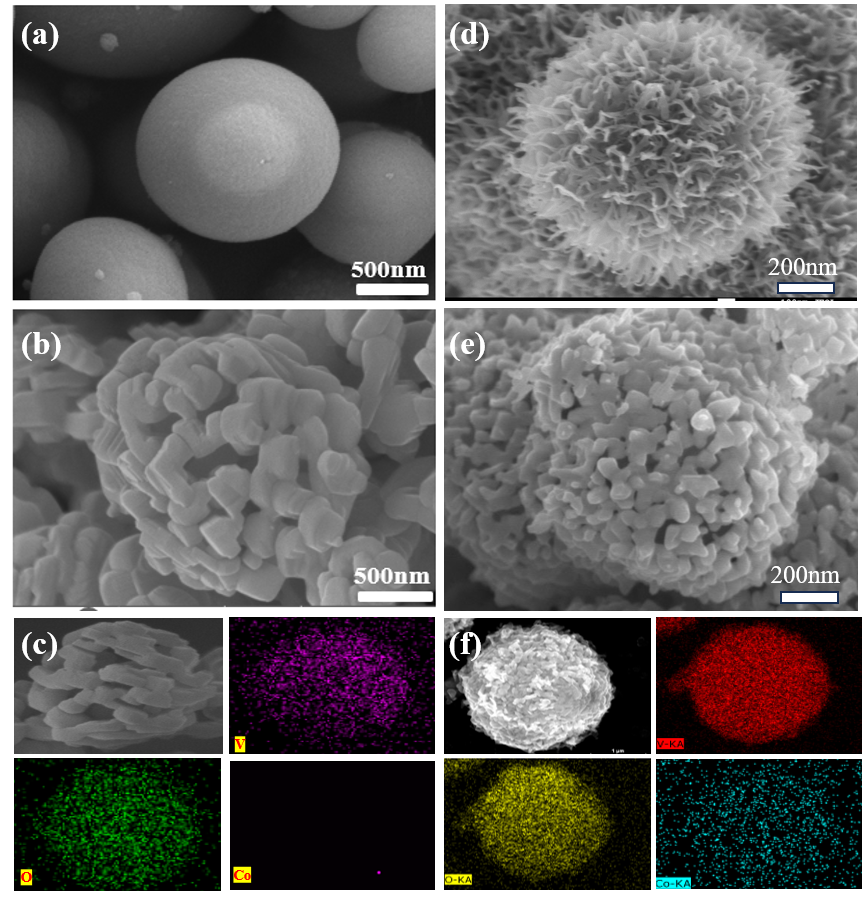

(a) (b) (c) 0 Co-V-MOF的扫描电子显微镜(SEM)图像及其对应的元素分布(EDS)图像;

(d) (e) (f) 0.075 Co-V-MO的扫描电子显微镜(SEM)图像及其对应的元素分布(EDS)图像;

(a) 0.1 mV s-1下的循环伏安(CV)曲线;

(b)在0.2 A g-1下的循环性能;

(c)奈奎斯特曲线(Nyquist);

(d)不同电流密度下的倍率性能;

(e)在5 A g-1高电流密度下的长循环性能

(a-b)Zn2+吸附后的晶体结构; (c-d)差分电荷图;

(e-f)0 Co-V2O5和 0.075 Co-V2O5的 V-O 键和 Bader 电荷分析;

(g-h)态密度;

综上所述,Co2+掺杂策略可以有效改善离子反应动力学,增强V2O5的循环稳定性。结果表明,0.075 Co-V2O5在0.2 A g-1下的比容量达到437 mAh g-1,循环100次后容量保持率为89%。在5A g-1下循环1400次后,比容量保持在314 mAh g-1,库仑效率接近100%。这表明合理的Co掺杂有效地稳定了电极的结构。进一步计算证明,Co2+的掺杂不仅增加了Zn2+的吸附,而且提供了更窄的带隙,提高了电极的导电性。因此,合理设计离子掺杂MOF材料是提高电化学性能的可行方法,也扩大了MOF材料在AZIBs、电催化和其他电池系统等领域的潜在应用。

该研究成果已在国际期刊Journal of Power Sources(IF:8.1)上发表,题目为“Co doped V2O5 Hollow Microsphere as High-performance Cathode for Aqueous Zinc-ion Battery”,实验室研究生李启健为论文第一作者,实验室委福祥副教授为通讯作者,中国矿业大学为第一单位。该研究得到国家自然科学基金(No. 52171227)和江苏省徐州市重点研发项目(KC22420, KC22483)的资助。